অধ্যাপনার পাশাপাশি প্রশাসনিক নানা গুরুত্বপূর্ণ পদেও অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে অলংকৃত করেন নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকার নির্বাহী পরিচালকের পদ এবং ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডীন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ণ অবসর গ্রহণের পর ২০০৬-২০০৭ খ্রিস্টাব্দে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেও। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে সুদীর্ঘ ৪৬ বছরের সফল অধ্যাপনা জীবনের সমাপ্তি ঘটে।

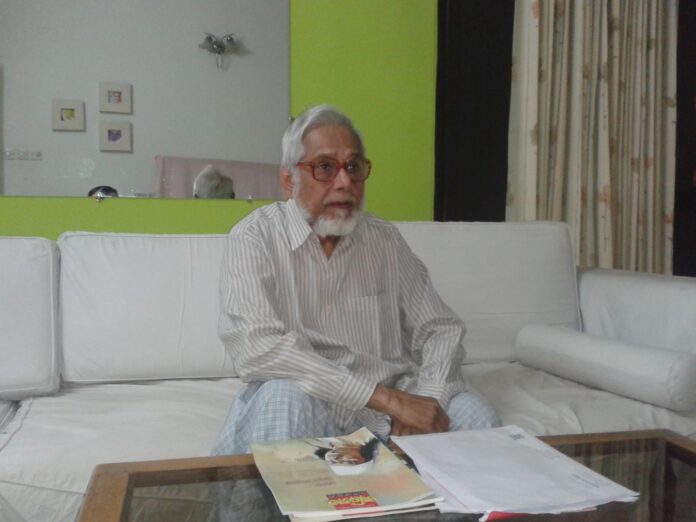

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু, সহকারী সম্পাদক, অমিতাভ

গবেষণায় অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি এবার ‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫’ প্রদান করেছেন প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান কে। প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান কে নির্দিষ্ট কোন অভিধায় অন্তরিত করা যায় না, তিনি একাধারে কবি, গীতিকার, গল্পকার, ছড়াকার, উপন্যাসিক, ভাষা বিজ্ঞানী, গবেষক সম্পাদক। তার জন্ম পিতার কর্মস্থল ঝিনাইদহে হলেও পৈত্রিক নিবাস নরসিংদী জেলার রায়পুর উপজেলার আদিয়াবাদ গ্রামে। তিনি জীবনের অর্ধশত বছর কাটিয়েছেন চট্টগ্রামে। তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করে গুংড়ৎব টহরাবৎংরঃু, ঝড়ঁঃয ওহফরধহ ধহফ ঈবহঃৎধষ ওহংঃরঃঁঃব ড়ভ ওহফরধহ খধহমঁধমব, গুংড়ৎব-এ নিয়োজিত হন পি-এইচ.ডি. গবেষণায় এবং ড. ডি. পি. পট্টনায়কের তত্ত্বাবধানে ঈড়হঃৎড়ষষবফ ঐরংঃড়ৎরপধষ জবপড়হংঃৎঁপঃরড়হ নধংবফ ড়ভ ঋরাব ইবহমধষর উরধষবপঃং শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্যে অর্জন করেন পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি। অতঃপর তিনি ফিরে আসেন তাঁর কর্মস্থল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। বাংলা বিভাগের পাশাপাশি ১৯৯৪-২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিয়োজিত ছিলেন সাংবাদিকতা বিভাগ ও নৃ-বিজ্ঞান বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপনায়ও। এছাড়া মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকালে অষষ ওহফরধ ওহংঃরঃঁঃব ড়ভ ংঢ়ববপয ধহফ ঐবধৎরহম (অওওঝঐ), গুড়ৎব- অধ্যাপনা করেন তিনি। অধ্যাপনার পাশাপাশি প্রশাসনিক নানা গুরুত্বপূর্ণ পদেও অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে অলংকৃত করেন নজরুল ইনস্টিটিউট ঢাকার নির্বাহী পরিচালকের পদ এবং ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডীন। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ণ অবসর গ্রহণের পর ২০০৬-২০০৭ খ্রিস্টাব্দে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেও। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে সুদীর্ঘ ৪৬ বছরের সফল অধ্যাপনা জীবনের সমাপ্তি ঘটে। তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা ‘অমিতাভ’ এর সহকারী সম্পাদক উজ্জ্বল বড়ুয়া বাসু।

অমিতাভ : শুরুতেই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পাওয়ার জন্য।মনিরুজ্জামান: অভিনন্দন জানানোর জন্য তোমাকে এবং ‘অমিতাভ’ পত্রিকার কর্মী-বন্ধুদের অসংখ্য ধন্যবাদ ।

অমিতাভ : গবেষণায় অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্তিতে আপনার অনুভূতি কি?মনিরুজ্জামান : প্রথমে ভেবেছিলাম ‘আমি পুরষ্কারের যোগ্য তো’? কারণ আমি তো সেই আমিই আছি, রাতারাতি কোনও কেউকেটা হয়ে পড়িনি । যারা আমাকে জানতেন, তারা আমাকে আগের মতোই ভাবছেন, কেউতো অপরিচিত ভাবছেন না। বরং বলছেন, এতো দিনে পেলেন বুঝি! আমি বলি, পুরস্কারের আগে পরে কী? আমিই যথার্থ কি না সেটাই আসল। সেই দিক থেকে আমি বরং বাংলা একাডেমিকেই নতুন করে চিনলাম। মনে হলো, এখানে আমার আগে আরও অনেকে এই সম্মান লাভ করেছেন; তাঁরা এই একাডেমিকে ধন্য করে গেছেন। তারা শুধু আমার পূর্বসূরীই নন, আমার চেয়ে যোগ্যও। আমি যেন তাদের পাশে দাঁড়াবার সমযোগ্যতায় নিজেকে গড়ে নিতে পারি। বাংলা একাডেমিকে আমি অনেক বড় প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অসন্দিগ্ধ অভিভাবক সংস্থারূপে আমার দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আর একবার আর একভাবে অনুভব করলাম। ধন্য আমি।

অমিতাভ : যতটুকু জানি আপনি জীবনের সাথে যুদ্ধ করেই আজকের অবস্থানে এসেছেন, আপনার সেই দুঃসময়ের কথাগুলো যদি বলতেন।

মনিরুজ্জামান : ভারত-পাকিস্তান ভাগ বা পার্টিশন এবং পরপরই সেই কৈশোরে পিতার মৃত্যুতে আমার মা আমাকে কিভাবে মানুষ করেছেন, সেটা তিনিই জানেন। আমার বাবা আমাদের সমস্ত আত্মীয়ের যখন যা দরকার তা মিটিয়েছেন। কিন্তু আমার প্রয়োজনে কেউ এগিয়ে আসেন নি। ছেলেবেলায় একটা কথা আত্মীয়দের মুখে প্রায়ই শুনতাম, ‘বিধবার ছেলের আবার কিসের পড়াশোনা?’ শুধু বলতে পারি, মা আমাকে পথহারা হতে দেন নি। আমার সাহিত্যচর্চায়ও তাঁরই উৎসাহ ছিল অধিক।

অমিতাভ : লেখালেখিতে কিংবা গবেষণা কর্মে কিভাবে অনুপ্রাণিত হলেন কিংবা আপনার আদর্শিক ব্যক্তি কে- সে সম্পর্কে কিছু বলুন।

মনিরুজ্জামান : মায়ের পরে আমার ভগ্নিপতি প্রফেসর এম.এ.তাহের-এর কাছেই পেয়েছি সেই উৎসাহ বা প্রেরণা। তিনি ছিলেন আলীগড়িয়ান ও জগন্নাথ কলেজের ভূগোল বিভাগের প্রধান। আমার লেখালেখির অভ্যাসের কথা জানতে পেরে তিনি আমাকে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের ‘কল্লোল যুগ’ পড়তে বলেন। তাঁর কাছে আমি এইভাবে ক্লাসিক বইগুলো পড়তে শিখেছি। আমাদের স্কুলে ভালো শিক্ষকের অভাবে আমি ইংরেজিতে কাঁচা থেকে গিয়েছিলাম, ভাষাটা আমার ঠিকভাবে শেখা হয়নি। তাই কলেজি শিক্ষার পরে আমার কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার মার্টিনের পরামর্শে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়তে আসি। এই বিভাগের প্রধান ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই এর আকর্ষণে আমি শেষ পর্যন্ত ভাষাতত্ত্বের দিকেই ঝুঁকি। এই বিষয়ে পরে আমি পিএইচ.ডি.ও করি । ভারতে আমি অনেক নামী ভাষাতাত্ত্বিকের সংস্পর্শে এসেছি কিন্তু এই সময় বাংলাদেশ ভাষাগবেষক-শূন্য হয়ে পড়েছিল। আমি এবং আমার সহকর্মীরাই ছিলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম তরঙ্গের ভাষাতাত্ত্বিক। পরে লোকসাহিত্যেও আমার আগ্রহ জন্মে ।

অমিতাভ : আপনার জীবনের বেশ কিছু সময় চট্টগ্রামে কেটেছে, চট্টগ্রাম সম্পর্কে কিছু বলুন।মনিরুজ্জামান : আমার জীবনের দীর্ঘ ৫০টি বছর (১৯৬২-২০১২) আমি এখানে কাটিয়েছি । প্রথমে জামালপুর এ.এম. কলেজ থেকে পিএসসি ফেস করে আমি আসি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে আসি এবং পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে শিক্ষক নিয়োগদান শুরু হলে সরকারি কলেজ ছেড়ে আমি সেখানে যোগদান করি। চট্টগ্রাম কলেজ আমার জন্য স্মরণীয়। এখানে আমি মুহাম্মদ ইউনূস, মুহাম্মদ সিকান্দার খান, আবদার রশীদ, মমতাজ উদ্দিন আহমদ, মোফাখখারুল ইসলাম, আজহারুল ইসলাম, আবুরুশদ মতিনউদ্দিন প্রমুখ এবং আর অনেক নামজাদা শিক্ষকের সংস্পর্শ ও বন্ধুত্ব লাভ করি। ১৯৬৮ সালে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি। এখানে পাই অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, আবুহেনা মোস্তফা কামাল, মাহমুদ শাহ কোরেশি, রশীদ চৌধুরী, মুর্তাজা বশীর, জামাল নজরুল ইসলাম,অনুপম সেন, এখলাসউদ্দীন দম্পতি এবং আরও অনেককে। জাহাঙ্গীর তারেক, হুমায়ুন আজাদ এবং ড.ইউনূস ও সিকান্দার খানকে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও পাই । চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার বাংলা বিভাগের তখন স্বর্ণযুগ । আমার সাহিত্যজীবনের পেছনে চট্টগ্রাম কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবদানও কম নয়; তারাই মূখ্যত আমাকে সাহিত্যমুখী হতে প্রাণিত করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য আমাকে তখন প্রচুর গান এবং গীতিনক্শা রচনা করতে হতো, লিখতে হতো লিটল ম্যাগাজিনগুলোতে। আমার এই সময়ের কথা বিভিন্ন সংকলনে ‘চট্টগ্রাম কলেজ আমার ঠিকানা’, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি’, ‘আমার সময়কাল’ প্রভৃতি শিরোনামে আমি বিস্তৃত উল্লেখ করেছি। “শ্রদ্ধাভাজন ও বন্ধুরা” নামে আমার একটি প্রকাশিতব্য পাণ্ডুলিপি আছে,যার বিষয় আমার দেখা এবং সান্নিধ্য পাওয়া এই সময়ের কিছু স্নিগ্ধ ও সুচরিত জন, মহৎ মানুষেরা। চট্টগ্রামে এসে আমি এভাবে একটা সুন্দর ও সুধীন্দ্রনাথের ভাষায় অপ্রতিম পরিবেশে জীবনকে নানা সৃষ্টিতে ও প্রকাশে পূর্ণ করেছি, নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রবাহের সাথে যুক্ত থেকে আনন্দ ভোগ করেছি। আমার কবিতার বই, গল্পের বই, ভাষা-উপভাষা-পার্বত্য ভাষা এবং রবীন্দ্রবিষয়ক গবেষণা, লোকসাহিত্য-গবেষণা এবং অর্ধসহস্রাধিক গান লেখা এবং প্রকাশ করা সবই সম্ভব হয়েছে চট্টগ্রামে থাকার সুবাদে। নবীন সেনের আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় চট্টগ্রাম মানুষকে কতখানি দিতে পারে। আমি তাই এখানে নিজেকে বিছিয়ে দিয়েছিলাম পাওয়ার জন্য, পেয়েছিও নিজেকে অঢেল পূর্ণতায়, সকল কাজে, আমার সকল অনুভবে। এখানে পেয়েছি অনেক বন্ধু, বিশেষত যেমন পোর্টট্রাস্টের ডাক্তার চট্টগ্রাম সংস্কৃতির অন্যতম মহান প্রতিপোষক ডা.কামাল এ. খান (প্রয়াত), পাথরঘাটার লায়ন-কর্মী নেছার আহমদ চৌধুরী (প্রয়াত), রোটারিয়ান খনরঞ্জন রায়, প্রয়াত বিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম (জেএনআই), অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ও মুহাম্মদ সিকান্দার খানের মতো বন্ধুদের পরিবারের সান্নিধ্য, এবং ‘আজাদী’র আবদুল মালেকের মতো সুহৃদের অমিত সহায়তা (যাঁর আগ্রহ ও সহযোগিতা ছাড়া আমার ‘সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে চট্টগ্রাম’ নামক বিশালাকায় গ্রন্থখানি রচনা ও প্রকাশ করা কখনই সম্ভব হতো না। চট্টগ্রামে আমি আমার স্কুলপাঠার্থী মেয়েকে হারিয়ে আর একটি কন্যা-কে শূন্যপূরক রূপে পেয়েছি, সে কথাও এই বই-এর উৎসর্গে উল্লেখ আছে)। ছাত্রদের কথা আগেই বলা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আবৃত্তি মঞ্চ, ‘অবসর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী’, চট্টগ্রাম বইমেলা, চট্টগ্রাম একাডেমি এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আমাকে নানা পুরস্কারে ভূষিত করে সম্মানিত করেছে। আমার মেয়ের কবরের জন্য যে ‘দো গজ যমিন’এর প্রয়োজন ছিল তাও দিয়েছে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের কথা আমি আর কত বলবো।

পরিশেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার ‘চট্টগ্রামের উপভাষা’ গবেষণাটি প্রকাশ করে চট্টগ্রামের সাথে আমাকে স্থায়ীভাবে যুক্ত করলেন, এ আমার অনেক বড় পাওয়া। চট্টগ্রামের কথা বলে কি আমি শেষ করতে পারবো?

অমিতাভ : বাংলা ভাষাকে বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড় করানোর জন্য আপনি ভাষাকে নিয়ে গবেষণা করেছেন, অথচ বর্তমান সময়ে দেখা যায় অভিভাবকেরা শুরুতেই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করাতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করছেন- এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

মনিরুজ্জামান : আমাদের দেশে ছাত্ররা জীবিকার কারণে একাধিক পদ্ধতির মাদ্রাসা, সনাতন ও মডেল স্কুল এবং ইংলিশ মিডিয়ামের স্কুল ও ইংলিশ ভার্সন শিক্ষালয়ে লেখাপড়া শেখে। এর ফলে শিক্ষার নানা ধারায় ও নানা ধরনের শিক্ষায় বিশেষত তিন শ্রেণির শিক্ষিত সমাজ সৃষ্টি হচ্ছে। এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার, কারণ এতে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ছে, জীবনের লক্ষ্য ও মূল্যবোধের জায়গাগুলি পৃথক হয়ে পড়ছে, দেশকে উন্নত করার লক্ষে ঐক্যচিন্তায় ছেদ ঘটছে। অন্যদিকে সাধারণত স্কুলে ভালো ইংরেজি শিক্ষক নেই বলে ছাত্ররা দূর্বল থাকছে ইংরেজিতে। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে এটা একটা প্রতিকূল বিষয়। আবার একদল যারা ও-লেভেল, এ-লেভেল দিচ্ছে; তাদের শিক্ষাপ্রণালী ও ব্যবস্থা ভিন্ন। তাদের শহুরে অভিভাবকেরা এই ভিন্ন ব্যবস্থার লেখাপড়া শেখানোর জন্য ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ অর্থ ব্যয় করেন। (আজকাল গ্রামেও কিন্ডারগার্টেনের হাওয়া বেশ প্রবল) স্বভাবতই তারা বিদেশি ভাষায় এগিয়ে থাকছে। কিন্তু এই সব ছাত্রের অধিকাংশই ভালো বাংলা জানে না। তাদের কাছে মাতৃভাষা ‘বাংলা কঠিন লাগে’। দেশে থাকা ও দেশের ভাবনা ভাবাও প্রায়শঃ তাদের জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে না। বৈদেশি জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে তারা নিজেদের সমর্পিত করছেন সত্য, কিন্তু আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে তথা দেশভাবনায় তাদের অবদান কতখানি থাকবে সে বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান। বাংলা-উর্দুতে যেমন কোনও রেষারেষি ছিল না, বাংলা-ইংরেজিতেও তেমনি কোনও বিদ্বেষ প্রতিযোগিতা নেই। কিন্তু এই শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রতি অবহেলা ঘটতে দেখছি। এর ফল কী হবে ভেবে দেখা দরকার।

অমিতাভ : একই কথার রেশ ধরে বলতে হয়, বর্তমান সময়ে যে কোন একটি দোকান খুললে ওটাতেও ইংরেজি নাম দেখা যায়, এসব কি আইন করে বন্ধ করা উচিত বলে মনে করেন, নাকি সকলের সচেতনতার প্রতি-ই আপনি বেশী গুরুত্ব দেবেন?মনিরুজ্জামান : আইন আমাদের জন্য এক কাগুজে বাঘ। আইন আছে প্রয়োগ নেই, এর উদাহরণ তো প্রতিদিন ফুটপাথেই দেখি আমরা । দোকান কেন, ছেলের নামও ইংরেজিতে রাখা হচ্ছে। এই হীনমন্যতায় আমরা কেউই লজ্জিত নই । আসল কথা মন এবং অভ্যাস। ঐতিহ্যে ঐকান্তিক আস্থা, স্থির বিশ্বাস ও দেশের প্রতি সমর্পিত ভালবাসা- ংধপৎরভরপবফ ঢ়ধঃৎরড়ঃরংস ছাড়া তা কী করে সম্ভব?

অমিতাভ : ৫২ তে এই ভাষার জন্যই আমরা আন্দোলন করেছি, বুকের তাজা রক্ত দিয়েছি, বর্তমানে সেই ভাবধারায় আমরা আছি বলে কি আপনার মনে হয়?

মনিরুজ্জামান : আমরা ভাষার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলাম যখন ভাষা লোকজীবনের অঙ্গ ছিল; আর ছিল বলেই বায়ান্নো ছিল স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি। কিন্তু ভাষার উপনিবেশি-চিন্তা ভাষাকে লোক-বিভক্তি করেছে।ওই যে ইংলিশ মিডিয়ামের কথা বললে, ওটা কি? ওটা কোথা দিয়ে ঢুকলো? মানুষের চোখ পড়েছে এখন সহজ জীবিকা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিকে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা প্রয়োজনীয়তা এখন মানুষে মানুষে শ্রেণিতে শ্রেণিতে স্থানিক অবস্থানের দূরত্বে ও পার্থক্যে ভিন্ন। বায়ান্নোর ভাবধারা তাই সবার জন্য নয়, সবাই এখন একই স্তরের সংস্কৃতিতে বাস করে না, যারা করে তারাও কেউ আছে ভাবে, কেউ আছে অভাবে। ফলে ভাবের ঘরে ঘটছে বিকৃতি। যেমন অন্ধকারে গুহার ভিতর বাঘও ছাগলকে পশুরাজ বলে ভুল করে, লোকগল্পে এমন কথিত আছে। একেই বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। আকৃতি আছে প্রকৃতি নেই। এর সাময়িক প্রতিবিধান নিয়েই আমরা সন্তুষ্ট। সারা বছর ফেব্র“য়ারি-সংস্কৃতি অব্যাহত রাখার কথা আমরা বলি কি? বলার মানসিকতা বা মনের জোর, সাহস, উপায় কোনটাই কি আছে আমাদের?

অমিতাভ : বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষার মান ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে লেখকদের কি রকম ভূমিকা রাখা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

মনিরুজ্জামান : লেখকদের ভূমিকা আগেও যা ছিল, এখনও তাই থাকবে। তারা কি এই দেশের এই ভূমির লেখক নন? তারা কি ঐতিহ্যের প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন? সেই সহস্র বৎসরের ঋদ্ধ সৃজন ও মননের আলোকন থেকে আড়ালে অবস্থান করছেন তারা? হ্যাঁ, বলা যেতে পারে তাদের আরও দেশ-ঘন, দায়িত্ব-ঘন এবং সৃজনশীল মন তৈরিতে আগ্রহী ও শ্রমদায়ী হতে হবে। ভূমিকাটা যেন চিহ্নিত হয়ে ওঠে স্বতঃপ্রণোদিত এবং যথার্থ ইতিবাচক।

অমিতাভ : এ পর্যন্ত আপনার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কত? প্রকাশের অপেক্ষায় কি আরো গ্রন্থ আছে?মনিরুজ্জামান : এ পর্যন্ত আমার প্রকাশিত গ্রন্থ বলতে- কাব্য ২ টি, গল্পগ্রন্থ ১টি, প্রবন্ধগ্রন্থ ৬টি, ভাষাতত্ত্বের বই ইংরেজিতে ২টি বাংলাতে ৭টি, জীবনী ২টি, লোকসাহিত্য বিষয়ক বই ৩টি, এবং সম্পাদিত গ্রন্থ নজরুল সম্পর্কিত ৪টি, অন্যান্য ৪টি- এই মোট ২৯টি। তবে প্রকাশকের কাছে জমা আছে আরও কয়েকটি, তন্মধ্যে ভাষা-আন্দোলন, ভাষার পরিবর্তন এবং পার্বত্যভাষা বিষয়ক বইগুলি উল্লেখ্য ।

অমিতাভ : আপনি একজন বরেণ্য বুদ্ধিজীবি। ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান?

মনিরুজ্জামান : আমার বাংলাদেশ তরুণ প্রজন্মের অমিত সম্ভাবনার দেশ। আমি অনেকান্তভাবেই বুঝি আমাদের তরুণ সম্প্রদায় ক্ষুধার্থ দেশ চায় না। না সৃষ্টিতে, না প্রযুক্তিতে, না প্রকাশের দারিদ্র্যে, না অবস্থানের অমহিমায় বা ক্ষুদ্রত্বে। আমার বাংলাদেশ হবে স্বপ্নে নয়, বাস্তবে এক জগৎ-শীর্ষ দেশ। সর্বরূপেন সংস্থিতা ।