পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপালের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন রাজা ধর্মপাল। ইতিহাসবিদেরা বলেন, প্রাচীন ভারতে পাল সম্রাট ধর্মপালের আমলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। পাটনার নালন্দা মহাবিহার ও ভাগলপুরের বিক্রমশিলা মহাবিহার, বাংলাদেশের সোমপুর মহাবিহার ধর্মপালের অন্যতম কীর্তি।

শ্যামল চৌধুরী:

আনুমানিক ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে রাজা গোপালের নেতৃত্বে পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্মের সুপ্ত আলো দেদীপম্যান হয়ে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভের সুযোগ লাভ করে। তাই পালযুগকে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ’স্বর্ণযুগ’ নামে অভিহিত করা হয়। এ যুগে সর্বপ্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। সকল ধর্ম ও বর্ণের প্রতি মৈত্রী, সহানুভূতি ও ভালবাসা ছিল এ যুগের আদর্শ। সে যুগের গৌরবময় শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল শিক্ষাক্ষেত্রে পাল আমল শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বে মর্যাদার আসন দখল করেছিল। পালরাজাগণ অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যকে অন্বেষণ করতে সচেষ্ট হলেন- যার দ্বারা শুধু ধর্ম নয়, দর্শন সাহিত্য ও শিক্ষাও যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে পাল বংশীয় রাজাদের অবদান অবিস্মরণীয়। খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম যখন ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাচ্ছিল তখন এ উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বাংলাদেশ ও বিহারে পাল রাজত্বে পাল রাজাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এ গতি নিরবচ্ছিন্নভাবে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত চলেছিল।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপালের সুযোগ্য পুত্র ছিলেন রাজা ধর্মপাল। ইতিহাসবিদেরা বলেন, প্রাচীন ভারতে পাল সম্রাট ধর্মপালের আমলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। পাটনার নালন্দা মহাবিহার ও ভাগলপুরের বিক্রমশিলা মহাবিহার, বাংলাদেশের সোমপুর মহাবিহার ধর্মপালের অন্যতম কীর্তি। কিছু ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া গেছে, বিক্রমপুরি নামে একটি বিহারও ধর্মপাল প্রতিষ্ঠা করেন। আবার অনেক ইতিহাসবিদের মতে, বিক্রমপুরি বিহার প্রতিষ্ঠায় চন্দ্রবংশের শাসকদেরও অবদান ছিল। তবে ইতিহাসে উল্লেখ থাকলেও বাস্তবে এতদিন পর্যন্ত বিক্রমপুরি বিহারের পরিপূর্ণ সন্ধান মেলেনি। গবেষক দীপক কুমার বড়ুয়ার ’বিহারস ইন অ্যান্শিয়েন্ট ইন্ডিয়া’ বইয়ে বলা হয়েছে, বিক্রমপুরি বিহারের অবস্থান ছিল বাংলায়, মগধ রাজ্যের পূর্বে।

বজ্রযোগিনী খনন ও অতীশ দীপঙ্কর :

আত্মজয়ী পুরুষই মৃত্যুঞ্জয়ী মুকুট শিরে ধারণ করে বেঁচে থাকে অতীতকে অতিক্রম করে বর্তমানে। তাঁরা সর্বকালের পূজ্য ও প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। এ শ্বাশত সত্যের অধিনায়ক কালাতীত পুরুষ ছিলেন অতীশ দীপঙ্কর।

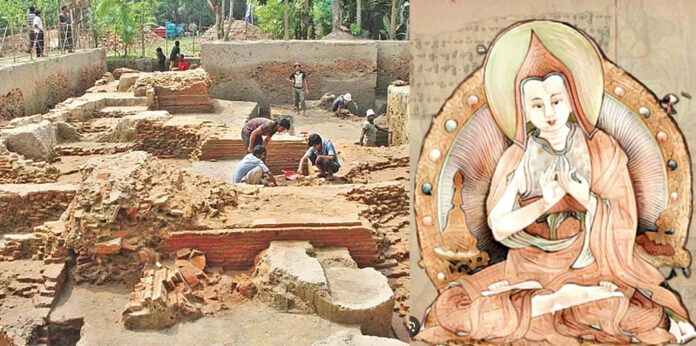

প্রখ্যাত বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারক ও পণ্ডিত সেই অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মস্থান প্রাচীন বিক্রমপুরের (বর্তমানে মুন্সিগঞ্জ জেলা) বজ্রযোগিনী গ্রামে একটি বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। গবেষকেরা মনে করছেন, ইতিহাসবিদেরা এত দিন যে বিক্রমপুরি বিহারের কথা বলেছেন, এটিই সেই বিহার।

প্রাক-মধ্যযুগীয় এ স্থাপনাটি খ্রিস্টাব্দ অষ্টম বা নবম শতকে নির্মিত। গত ২৩ মার্চ ২০১৩ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানানো হয়। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ উদ্যোগে আর্থিক সহযোগিতা করছে। মুন্সিগঞ্জের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ’অগ্রসর বিক্রমপুর ফাউন্ডেশন‘ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ’ঐতিহ্য অন্বেষণ‘-এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত গবেষণা ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এ বৌদ্ধবিহারের সন্ধান মিলেছে।

বজ্রযোগিনী গ্রামের এ খনন ও গবেষণা কাজের তত্ত্বাবধান করছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, স্থাপত্যিক কাঠামো দেখে এটিকে বৌদ্ধবিহার হিসেবে নিশ্চিত করা গেছে। নির্মাণকালের সুনির্দিষ্ট কাল নির্ধারণ করতে কার্বন-১৪ পরীক্ষার জন্য নমুনা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে অগ্রসার বিক্রমপুর ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও রাজনীতিক নূহ-উল-আলম লেনিন বলেন, বিক্রমপুর অঞ্চল থেকে এ পর্যন্ত শতাধিক মূল্যবান মূর্তি ও ভাস্কর্য পাওয়া গেছে। সদ্য আবিষ্কৃত এ বৌদ্ধবিহারের সঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের গভীর সম্পর্ক ছিল বলে আমরা মনে করছি। এ স্থান নিয়ে গবেষণা অব্যাহত থাকলে আরও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র ও স্থাপত্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হবে।� ২০১০ সালে শুরু হওয়া এ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণায় অংশ নিচ্ছেন ঐতিহ্য অন্বেষণের গবেষক ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কয়েকজন শিক্ষার্থীও।

মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা আবিষ্কৃত বৌদ্ধবিহারটি ১২০০ থেকে ১৩০০ বছর আগের ঐতিহাসিক নিদর্শন বলে অনুমান করা যায়। এছাড়া প্রত্নখননের মধ্য দিয়ে মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার বজ্রযোগিনী ও রামপালে বৌদ্ধবিহার আবিষ্কারের ফলে বিক্রমপুর অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য বিশ্বের দরবারে নতুন করে জায়গা করে নেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন সংশ্লিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিকরা।

জানা গেছে, বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার ছাড়াও মৃৎশিল্প, প্রাচীন শিলালিপি এবং শত শত বছর আগের ইট, নৌকা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে মুন্সীগঞ্জ সদরের বজ্রযোগিনী ও রামপালের এ সমতটে। এখানে মাটির নিচে তিন মিটার গভীর পর্যন্ত প্রাক-প্রাচীন যুগের মানবসভ্যতার তথা মানববসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে।

যেভাবে খোঁজ মিলল / বিহারের নির্মাণ শৈলী :

প্রত্ন স্থানটির অবস্থান বর্তমান মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার রামপাল ইউনিয়নের রঘুরামপুর গ্রামে। ইতিহাসবিদদের মতে, বর্তমানের মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর ও শরীয়তপুর জেলার অংশজুড়ে বিস্তৃত ছিল প্রাচীন বিক্রমপুর অঞ্চল। অতীতে এ জায়গাটি বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের মধ্যে ছিল। রঘুরামপুর ছিল এর একটি পাড়া।

গবেষকেরা জানান, শুরুতে রামপাল ও বজ্রযোগিনী ইউনিয়নের নয়টি স্থানে পরীক্ষামূলক খনন চালানো হয়। এর সবগুলোতেই প্রাক-মধ্যযুগীয় মানব বসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। ৯ নম্বর স্থানে ইটের দেয়ালের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এটিকে কেন্দ্র করে ৮০ মিটার দীর্ঘ ও ৬০ মিটার প্রস্থ জায়গায় খনন চালানো হলে বৌদ্ধবিহারটির সন্ধান মেলে। দেখা যায়, স্থাপত্যটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দুটি দেয়াল একত্র হয়েছে। একটি দেয়াল দক্ষিণ থেকে উত্তরে ও অন্যটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে। দেশের অন্য বিহারগুলোর কাঠামোর মতো এটিরও দেয়াল ঘেঁষে ভিক্ষুদের থাকার কক্ষগুলো অবস্থিত। উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষে ভিক্ষুদের পাঁচটি কক্ষ উন্মোচন করা হয়েছে। পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁষেও বের হয়েছে একটি কক্ষ। কক্ষগুলোর আকার সাড়ে তিন বর্গমিটার। কক্ষগুলো ভাগ করা পার্শ্বদেয়ালও খননে পাওয়া গেছে। স্থাপত্যিক কৌশল ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে গবেষকেরা নিশ্চিত হয়েছেন, এটি একটি বৌদ্ধবিহার। নওগাঁর সোমপুর (পাহাড়পুর) মহাবিহার, বগুড়ার মহাস্থানগড়ের বিহার, ময়নামতির শালবন বিহার এমনকি ভারতের পাটনার নালন্দা মহাবিহারের কাঠামো ও নক্শার সঙ্গে এটির মিল রয়েছে। গবেষকেরা জানান, উন্মোচিত নিদর্শনটির উত্তরে মূল দেয়াল থেকে পূর্বে আরেকটি দেয়ালের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এই দেয়াল সংলগ্ন এলাকায় ’পঞ্চস্তূপ’ (স্তূপ হচ্ছে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ স্থান) পাওয়া গেছে। চার কোণায় চারটি ইটের স্তূপের মাঝখানেরটি পাথরের।

অতীশ দীপঙ্করের সঙ্গে সম্পর্ক :

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান একটি দিগন্ত জোড়া ইতিহাস। বাঙালি জাতির জীবনায়নে এ মহাপুরুষের প্রচ্ছন্ন, অথচ তুষারাচ্ছন্ন তিব্বতের গণমানসে তিনি হাজার বছর ধরে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় দেদীপম্যান। তাঁর অমৃতবাণী ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয়ে তিব্বতীদের জাতীয় জীবনে দিব্য রূপান্তর এনে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে তিব্বতীরা সমৃদ্ধির পথে এগিয়েছে অতি অল্প সময়ে।

খ্রিস্টীয় দশম শতকের শেষভাগে ৯৮০ কি ৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার বজ্রযোগিনী গ্রামে অতীশ দীপঙ্করের জন্ম হয়। এক রাজবংশে জন্মগ্রহণকারী অতীশের পিতার নাম কল্যাণশ্রী ও মাতার নাম প্রভাবতী। পিতা-মাতা তাঁর নাম রাখলেন চন্দ্রগর্ভ। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে নাম হয় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

”১৯ বছর বয়সে শিক্ষালাভের জন্য যান পাটনার নালন্দা মহাবিহারে। ২৯ বছর বয়সে সেখানে পূর্ণ ভিক্ষু হন। তখন তাঁর নাম হয় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। দেশে ফেরার পর সম্রাট ধর্মপালের অনুরোধে তিনি ভাগলপুরের বিক্রমশিলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। তিনি কিছুদিন সোমপুর মহাবিহারেরও অধ্যক্ষ ছিলেন বলে জানা যায়। একপর্যায়ে হিমালয়ের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তিব্বতে চলে যান। বাকি জীবন তিনি সেখানেই অতিবাহিত করেন। ১৬ বছর (মতান্তরে ১১ বা ১৩ বছর) তিব্বতে অবস্থানকালে তিনি বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের পাশাপাশি কৃষি ও ওষুধ প্রযুক্তি নিয়ে বেশ কয়েকটি বই লিখেন। অতীশ দীপঙ্কর বাল্যকালে কোথায় বৌদ্ধধর্মের দীক্ষা নেন, তা এখনো একটি প্রশ্ন। এখন বিক্রমপুরে বৌদ্ধবিহারের সন্ধান পাওয়ায় সংশ্লিষ্ট গবেষকেরা বলছেন, এই বিহারটির সঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের সম্ভবত একটি গভীর সম্পর্ক ছিল।” (প্রথম আলো ২৪-০৩-২০১৩)

খননকাজের প্রধান গবেষক অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের ধারণা, “এই বিহারের সঙ্গে জ্ঞানতাপস অতীশ দীপঙ্করের গভীর সম্পর্ক ছিল। কথিত আছে, অতীশ দীপঙ্করের সময় বিক্রমপুরের বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে নেপাল, তিব্বত, চীন, থাইল্যান্ড ও অন্যান্য দেশের প্রায় ৮০০০ (আট হাজার) শিক্ষার্থী ও ১০০ (একশত) জন শিক্ষক ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, অতীশ দীপঙ্কর ছিলেন ওই শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ। অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থানে আবিষ্কৃত এ বৌদ্ধবিহারটি জরুরি ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।”

দীনেশ চন্দ্র সেন অতীশ দীপঙ্কর সম্পর্কে বলেছেন- “এই একজন পূর্ববঙ্গের বাঙালি ছিলেন। যিনি তৎকালিক জগতে অদ্বিতীয় যশ অর্জন করিয়াছিলেন। নেপালের রাজা তাঁহার রাজ্ঞীর সহিত অনুগত পরিকরের মত তাঁহার আজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতেন। নেপালের যুবরাজ তৎকর্তৃক ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে ফিরিতেন। তিব্বতরাজ তাঁহাকে স্বদেশে আনিবার চেষ্টায় জলের মত অর্থ ব্যয় করিলেন। সেই চেষ্টায় তাঁহার বহু অর্থ ও লোকক্ষয় হইল এবং সেজন্য তিনি শত্রু কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া কারাগারেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দীপঙ্করের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনায় বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন।”

১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সত্যসূর্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাপ্রয়াণ করেন। এ মহাপুরুষের অনুধ্যান ও স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর দেহভস্ম চীন থেকে বাংলাদেশে আনার প্রচেষ্টা চালান বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রাণপুরুষ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মহামান্য মহাসংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো। ১৯৭৮ সালের জুনের মাঝামাঝি সময়টা ছিল বাঙালি জাতির এক অবিস্মরণীয় কাল। দীর্ঘদিন প্রচেষ্টার পর বাংলাদেশ ও চীন সরকারের সহযোগিতায় হাজার বছর পরে বাংলা মায়ের অঞ্চল নিধি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভস্মরূপে আবার স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসে। ঢাকা ধর্মরাজিক মহাবিহারের পবিত্র অঙ্গনে রাখা বাংলার ভাস্বর সত্যসূর্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের দেহভস্মের আধারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন আজো বাঙালি জাতির আত্মশ্লাঘার বিষয়।

তথ্য উৎস :

(১) বাংলার সত্যসূর্য : অতীশ দীপংকর, শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু, প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯, কুমিল্লা।

(২) বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস ধর্ম ও সংস্কৃতি, ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, প্রথম প্রকাশ ২০০৭, প্রকাশক : সুশান্তি বড়ুয়া, চট্টগ্রাম।

(৩) কুন্তল রায় ও তানভীর হাসান (দৈনিক প্রথম আলো ২৪ মার্চ ২০১৩)।

(৪) দৈনিক কালের কণ্ঠ ও দৈনিক সমকাল (মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি) ।

লেখক : সংস্কৃতিকর্মী, প্রাবন্ধিক ও গীতিকার। সম্পাদক ও প্রকাশক, অমিতাভ