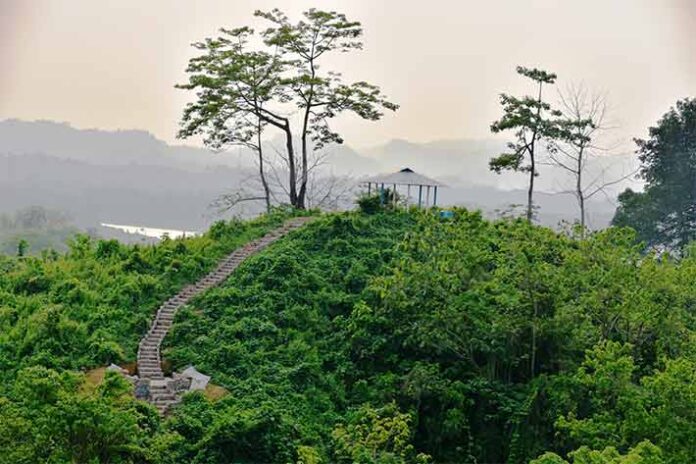

মাঝে মাঝে উচ্চ বৃক্ষরাজি, ছোট-বড় পাহাড় আর বনবীথিকা-এর প্রাকৃতিক সমারোহে এনেছে মাহনীয় বৈচিত্র্য। নদীর কলতানে মাঝির ভাটিয়ালী গানে, কুকিলের কূজনে, পাপীয়ার শীষে, দোয়েল শ্যামার মধুর ডাকে এ চট্টগ্রামের নরনারী ঘুমোয় আর জেগে ওঠে মাঝি-মল্লার প্রভাতী গানে, পাখির কাকলীতে, সমুদ্রের গর্জনে। চট্টগ্রামের জীবনধারার এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের পরিচয় আজো বহন করে চলেছে তার সম্পদশালী এতিহাস ও ঐতিহ্যে।

জামাল উদ্দিন:

বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত প্রকৃতির লীলানিকেতন চট্টগ্রাম। এর একদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা, অন্যদিকে সুবিশাল সমুদ্র। প্রকৃতি যেন নিজ হাতে এর সীমারেখা এঁকে এ জেলাকে এক সতন্ত্র মহিমা ও মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। এর পাহাড় পর্বত শ্যামল বনানীর বুক ছিরে নেমে এসেছে ছোট বড় নদ নদী। এঁকে বেঁকে প্রবেশ করেছে অধিত্যকা থেকে উপত্যকায়, পর্বত-পাহাড়ের সানুদেশ থেকে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে, পাহাড় থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে এঁকে বেঁকে সাগরে। এই নদ-নদী স্রোতাস্বিনীর বাঁকে বাঁকে গড়ে উঠেছে গ্রাম, বন্দর, শহর। নদীর ছোট-বড় চরে গড়ে উঠেছে চাষীর ক্ষেত-খামার, একটানা সবুজ আর সবুজের মেলা। মাঝে মাঝে উচ্চ বৃক্ষরাজি, ছোট-বড় পাহাড় আর বনবীথিকা-এর প্রাকৃতিক সমারোহে এনেছে মাহনীয় বৈচিত্র্য। নদীর কলতানে মাঝির ভাটিয়ালী গানে, কুকিলের কূজনে, পাপীয়ার শীষে, দোয়েল শ্যামার মধুর ডাকে এ চট্টগ্রামের নরনারী ঘুমোয় আর জেগে ওঠে মাঝি-মল্লার প্রভাতী গানে, পাখির কাকলীতে, সমুদ্রের গর্জনে।

চট্টগ্রামের জীবনধারার এই বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের পরিচয় আজো বহন করে চলেছে তার সম্পদশালী এতিহাস ও ঐতিহ্যে। আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের নিত্য নতুন পরিমার্জন ও আঙ্গিক বদল হলেও অন্তসলির অথচ গতিশীল স্রোতস্বিনীর মতই চট্টগ্রামের লোক জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে আজও তার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভিত্তি অনড় ও অটুট রয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

চট্টগ্রাম এক সময় ছিলো আরাকান সাম্রাজ্য। তাকে মগের মুল্লুক বলা হলেও এখানে এক সময় জীবন অনুভূতি চমৎকার ছিলো। মানুষের সাধারণ জীবন ধারণ হয়তো বা নিস্তরঙ্গ ছিলো না, দস্যু হারমাদদের উৎপাত ছিলো। সেটা সবদেশে প্রাচীনকালে ছিলো, রাজারা স্বয়ং ছিলো দস্যু, প্রজার সম্পদ লুট করাই ছিলো রাজার ধর্ম।

মগের মুল্লুক হলেও এখানে যে জীবন অনুভূতি চমৎকার ছিলো তার প্রমাণ আছে, অতি প্রাচীনকালে এখানেই ছিলো বাণিজ্যবন্দর। সুদুর রেঙ্গুন থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পোত নির্মাণের কলাকৌশল এখানকার কারিগরদের জানা ছিল। হাজার নদী সাগর বেষ্টিত দেশে যোগাযোগের তাই ছিলো প্রকৃষ্ট উপায়। ইউরোপীয় বণিকরা সারা পৃথিবী ঘুরে এখানে চমৎকারীত্বটুকু পেয়ে গিয়েছিলেন। সে কারণে চট্টগ্রামে অতি প্রাচীনকালেও সংস্কৃতি চেতনা অতি মাত্রায় ছিলো, তার উত্তরাধিকার এখন আমরা পাইনা। কারণ হয়তো বা সেই প্রাচীনকালে চট্টগ্রামে বাংলা ভাষার প্রচলন ছিলো না তেমন, যেমন আরাকানী ভাষা।

১৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে চদ্র্রসূর্য রাজবংশ, নবম শতকে দেব রাজবংশের শাসনাধীনে চট্টগ্রাম হরিকেল রাজ্যভুক্ত হয়। ঐ সময়েই চট্টগ্রামেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল প-িতবিহার বিশ্ববিদ্যালয়। এর প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন পটিয়া উপজেলার চক্রশালা নিবাসী এক ব্রাহ্মণ সন্তান তিলপাদ বা প্রজ্ঞাভদ্র। মগধের প্রধান আচার্য নারোপা বা নারোতপা তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। শুরুর দিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাযান বা তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মবিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা হতো। বাংলার খ্যতিমান সন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত যাওয়ার প্রাক্কালে চট্টগ্রাম প-িতবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। ১০৫৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্মদেশের রাজা অনরহট চট্টগ্রাম রাজ্য জয় করেন। দশম শতকে পট্টিকারা চন্দ্রবংশের রাজাদেরশাসনাধীন ছিল চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম পুনরায় আরাকান রাজ্যভুক্ত হয় ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে। তাতে ধরে নেয়া যায় যে, চট্টগ্রামের প্রাচীন সভ্যতা হল বৌদ্ধ সভ্যতা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রায় দু’হাজার বছর আগে আরাকান চট্টগ্রামের রাজা আর্যবংশীয় চন্দ্র-সূর্যর রাজত্বকালে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের আদিম জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা বা বুলি আর্য ভাষায় পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়।

চট্টগ্রাম শহরের উত্তরে কুমিরার কাউনিয়া খালের পাশে প্রাপ্ত একটা শিলালিপিতে লেখা আছে আরাকানী ভাষায় ‘চিৎ-তৌং-গৌং’ অর্থাৎ যুদ্ধ করা অন্যায়। এটা মুদ্রিত করেছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রামের রাজা সুলতঈঙ্গ চন্দ্র বা রাজা সোলসিংহ ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে; জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের ভাষায়। প-িতদের ধারণা এই ‘চিৎ-তং-গৌং’ থেকে চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হয়েছে।

এ শিলালিপি থেকে নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় রাজাও যুদ্ধ পছন্দ করে না। তৎকালে যুদ্ধ পছন্দ না করার মতো রাজা হয়তো বা কেবল এই চট্টগ্রামেই ছিলো। বৌদ্ধ ধর্মালম্বী এই রাজার উক্তিই চট্টগ্রামের প্রথম সাহিত্যের বা লোকসাহিত্যের আচঁড় বলে প্রতিয়মান হয়।

ড. এনামুল হকের মতে অনেক আগে থেকেই, এমনকি খ্রিস্টের জন্ম কিংবা ইসলাম পূর্ব থেকে আরবেরা এ চট্টগ্রামে এসে তৎকালে দাপটে বাণিজ্য করতেন। এটা বিশ্বাস হয় না এই জন্য যে, ইসলামী ধর্মীয় কেতাবে ভারতবর্ষের কথা লেখা নেই, চীনের কথা লেখা আছে, ভারতবর্ষের কোন ধর্ম বা অঞ্চলের কথা সপ্তম শতকের মাঝামাঝির আগে আরবেরা জানতেন না। মনীষী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ অবশ্য রোসাঙ্গের ইতিহাস থেকে উল্লেখ করেন, রোসাঙ্গরাজ মহতইঙ্গ চন্দ্র (৭৮৮-৮১০ খ্রি.)-এর সময়ে কতেক সংখ্যক আরব বণিক ‘রণবী’ (রামরী) দ্বীপে জাহাজ ভেঙ্গে বিধ্বস্ত হলে রোসাঙ্গরাজ দয়া পরবেশ হয়ে তাদের চট্টগ্রামে বসবাস করতে দেন।

এসব তথ্যের যথার্থ সত্যতা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ আরবের ইতিহাসবিদরা সে কথা কোথাও লিখে নি। যদিও আরব্য মুসলমান লেখকেরাই এ দেশের মানুষকে ইতিহাস লিখে রাখতে শিখেয়েছেন।

অনুমান করা যায় মুসলমানের আগমনের পূর্বে চট্টগ্রামের ভাষা বাংলা ছিলো না, হয়তো বা শুদ্ধ আরাকানী না হলেও বাংলা মিশ্রিত আরাকানী সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক ভাষাই এখানে প্রচলিত ছিলো। চট্টগ্রামে মুসলমানেরা এসে নতুন ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে নতুন ভাষাও সৃষ্টি করেন। সে কারণে হয়তো বা বাংলা ভাষা অন্য অঞ্চলের চাইতে চট্টগ্রামে আরবী ফার্সী ভাষার জোর পড়েছে বেশি। ধর্ম ও ভাষার পরিপূরক হিসেবে সংস্কৃতির দ্বার উম্মোচিত হয়েছে নতুন ভাবে। যেহেতু মুসলমান আগমনের পূর্ব ইতিহাস আমাদের জানা নেই, অর্থাৎ হিন্দু ও বৌদ্ধরা কেবল শাস্ত্রই লিখতেন। শাস্ত্রের ফাঁকে ইতিহাসের আচঁও রেখে যাননি, ফলে ইসলামপূর্ব ভারতের ইতিহাস খুঁজতে হয়েছে শিলালিপি কিংবদন্তি এবং অনুমানের উপর নির্ভর করে। ভারতের মহান সম্রাট অশোকের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত বলে অনেকে মনে করেন। যে অশোকের নামে শিলালিপি পাওয়া যায় তাঁর নাম অশোক বলে কোথাও খোদিত নয়, তাঁর নাম প্রকৃত পক্ষে সম্রাট প্রিয়দর্শী। প্রিয়দর্শী অশোকের নামের সম্ভাষণ একথাও বলেছেন অনুমানবিদরা।

অস্টম নবম শতকে সেমিটিক গোত্রীয় আরব বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে চট্টগ্রামে যাতায়াত আরম্ভ করে। সেই সূত্রে আরব পারস্য থেকে সুফী সাধকেরাও আগমন শুরু করেন চট্টগ্রামে। ফলে এই শতাব্দীগুলোতে চট্টগ্রামে প্রচলিত ভাষায় সংস্কৃত, পালি, আরবী ও ফারসী প্রভৃতি ভাষার শব্দ-সম্ভার অনুপ্রবেশ করে এবং নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কালে চট্টগ্রামের ভাষাও বাংলা হয়। কিন্তু চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের প্রত্যন্ত ও আরাকানের সীমান্তবর্তী দেশ হেতু তাদের মুখের বুলিতে এখানকার আদি জনগোষ্টীর গোত্রসমূহের ভাষা বুলির শব্দ সম্ভার রক্ষিত থাকে এবং সংস্কৃত, পালি, আরবী ও ফারসী প্রভৃতি ভাষার শব্দ-সম্ভার গ্রহণ করে চট্টগ্রামের কথ্য বাংলা বা চট্টগ্রামী উপভাষার উৎপত্তি হয়। পরবর্তীতে পর্তুগীজ, ইংরেজী প্রভৃতি বহু ভাষার শব্দ-সম্ভার চট্টগ্রামী উপভাষায় প্রবেশ লাভ করে।

১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে অথবা ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১৭জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ প্রথম বঙ্গভূমি দাপটে দিলেও চট্টগ্রামে মুসলমানেরা প্রথম কখন আসেন তার সঠিক তারিখ লেখা নেই অথবা কেউ কেউ মনে করেন মুসলমানেরা ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে এসেছেন।

চট্টগ্রাম তৎকালে প্রায় সবাই বৌদ্ধধর্মী ছিলেন। ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, হোসেন শাহের আমলে পরাগল খাঁ’র সময়ে এখানে ব্যাপক বাংলা ও সংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছে। পরাগলী মহাভারতের সূত্রপাত হয়েছে মুক্তল হোসেন কাব্যের লেখক কবি মোহাম্মদ খানের বর্ণনায়;

চাটিগ্রাম দেশপতি স্বর্গে যেন শচীপতি তাহানে প্রণামি বারে বার।

তাহান নন্দন বলি বসে দধি মলে শূলী দানে হরিশ্চন্দ্র সমসর ॥

কবীন্দ্র পরমেশ্বর এই ‘চাটিগ্রাম দেশপতি’ পরাগল খাঁ’কে ‘রুদ্রবংশ রতœাকর’ বলেছেন। পরাগল খাঁ অথবা তাঁর পিতা প্রকৃত পক্ষে পশ্চিম থেকে আগত মুসলমান নন, পরাগলের মা ব্রাহ্মন কন্যা ছিলেন বলে ঐতিহাসিকেরা বলেছেন। পরাগল নাম মুসলমান মনে হয় না। চট্টগ্রামের হাটহাজারীর জোবরা গ্রামের রুদ্ররা ব্রাহ্মণ নন। সে বংশজাত কোনো কন্যাকে পরাগলের পিতা রাস্তি খাঁ বিয়ে করলে অবশ্য সে কথা ঠিক নয়। তৎকালে অব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রপাঠ ততটা উৎসাহজনক বলা হয় না, পরাগল মায়ের আদেশে মহাভারতের অনুবাদ করেন। সে যাই হোক; পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ মগদের পর্যুদস্ত করেছেন। শেষ পর্যন্ত মগেরা রাম্বুর (রামু) ওপারে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয। ক্রমে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি (হিন্দু ঐতিহ্য সমেত) বৌদ্ধ সংস্কৃতির স্থান দখল করে। পরাগল খাঁ যে খাঁটি বঙ্গজ সন্তান ছিলেন তার প্রমাণ আছে, তাঁর গায়ের রং শ্যামলা। তিনি সংস্কৃত ও বাংলাভাষা জানতেন। পরমেশ্বরকে তিনি বাংলায় মহাভারত অনুবাদের আদেশ করেন। অবশ্য পাঠান সুলতানরাও সংস্কৃত ঘেঁষা বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ফলে চট্টগ্রামের লস্কর বা শাসনকর্তরা সে সময় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মজবুত করেছেন। সাধারণ লোকের মুখের ভাষা ও আগত বাংলা ভাষার একটা সংমিশ্রণ ঘটে গেছে। এ রকম অবস্থায় ভাষাকে ‘রেখতা’ বলে, চট্টগ্রামী ভাষা আসলে ‘রেখতা ভাষা’ সাধারণের ভাষাতেও বহুল পরিমাণে উন্নত সংস্কৃতির বাংলা ভাষার শব্দ, ক্রিয়া, বিভক্তি ও সমাসবদ্ধ পদ প্রবেশ করেছে। চট্টগ্রামের হিন্দুরা ‘পাআলন’ ব্যবহার করে, তা পক্ষালন/পাআলন বুঝাতে কষ্ট হয় না। তবু চট্টগ্রামের ভাষাকে প্রকৃত বাংলা ভাষা বলা যাবে না। ‘নঅ’ কইয্যুম এর বিস্তৃতি না কইরযম/ না কইরযম/ না কইরবাম/ না কইরগম হয়তো করা যায়; কিন্তু ‘করিব না’ এর সাথে এর গঠনগত একটা পার্তক্য রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য বাক্য গঠন ও শব্দের বিশ্লেষণ দিয়ে এমনি শত শত দৃষ্টান্ত তুলে বাংলা ভাষার সাথে চট্টগ্রামী ভাষার একটা তফাৎ নির্ণয় করা কঠিন নয়। উড়িয়া ভাষার সাথে বাংলা ভাষার যেটুকু নিকট সম্বন্ধ আছে প্রকৃতপক্ষে চট্টগ্রামী ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সে সম্পর্কও নেই। উড়িয়া ভাষার একটা লিপি আছে। চট্টগ্রামী ভাষার লিপি নেই (সিলেটী ভাষার লিপি আছে) এ কারণে চট্টগ্রামী ভাষাকে বাংলা ভাষা থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। আসলে ভাষার ‘আদত’ টা একটা চেতনার ব্যাপার। কর্ণাটকের হায়দ্রাবাদে কানাডী ভাষার প্রভাব সত্বেও দাখিনী উর্দুর জোর প্রভাব ও সাহিত্য খুবই উন্নত। তাই চট্টগ্রাম কতটা বাংলা ভাষাকে আপন করেছে কিংবা ‘তথাকথিত’ চট্টগ্রামী ভাষাকে আলাদা করে নিজের করে রাখতে চায় তার উপর নির্ভর করছে তার সংস্কৃতি চেতনা ও সাহিত্য প্রকাশ।

তত্ত্ব ও তথ্য মিলিয়ে প-িতেরা চট্টগ্রামী ভাষাকে ‘অন্যভাষা’ বললেও ঐতিহাসিক আলোর কাল থেকে চট্টগ্রামে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার চর্চা হয়েছে প্রচ- বিক্রমে। ধর্ম নিরপেক্ষ স্থির রুচির সাহিত্য সাধনা বোধ হয় মধ্যযুগে এ চট্টগ্রাম ছাড়া আর কোথাও তেমন পরিস্ফূটিত হয়নি। প্রমাণ তো স্পষ্ট, মুসলমান হয়েও হিন্দু সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিষয়ে উৎসাহ Ñএটা নিতান্ত সুস্থ রুচি ও উজ্জ্বল রস বোধের পরিচায়ক, যা চট্টগ্রামের প্রাচীন সুধীবৃন্দের জীবন আচরণে প্রকাশিত ছিলো। সে কারণে চট্টগ্রামে যুগে যুগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট ছিলো। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে চট্টগ্রাম অনেক উজ্জ্বল বাংলা সাহিত্য সুকৃতি প্রদান করেছে। তবু সেই উজ্জ্বল দিনের গৌরবের কথা বা সেই সাহিত্য সুকৃতির কথা অনেকের কলমে আসে না। আসে না অনেক কারণে, চট্টগ্রাম রাজধানী থেকে সুদুরে বলে। পরাগলী আলাওলী বা রোসাঙ্গী সাহিত্য সমিধের যথার্থ মূল্যায়ন আজো হয় নি। কারণ বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির আধুনিক সমালোচনা-মূল্যায়ন শুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীতে। স্বাভাবিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য আলোকিত হয়েছে বেশি পরিমাণে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে হয়তোবা চট্টগ্রামের প্রাচীন সংস্কৃতি সভ্যতার কিছু আলো সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে মনীষী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের সাধনা ও প্রয়াসের ফলে। অথচ এটা সত্য যে, যাকে আমরা অন্য ভাষা বলে উল্লেখ করেছি সে ভাষা সমেত এক সময় সারা বাংলাদেশকে চট্টগ্রাম শাসন করছে এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতির রাজধানী চট্টগ্রামেই অবস্থিত ছিলো। এর প্রমাণ চট্টগ্রাম সম্বন্ধে বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ। ইবনে বতুতা তাঁর বৃত্তান্তে (রেহলা) বলেন, বাংলাদেশের প্রথম যে শহরে আমরা প্রবেশ করলাম তা হলো সোদকাওয়াং (চট্টগ্রাম), এটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত একটি বিরাট শহর ও রাজধানী, এরই কাছে গঙ্গানদী যেখানে হিন্দুরা তীর্থ করেন ও যমুনা নদী এক সঙ্গে মিলেছে, সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়েছে। ইবনে বতুতা কর্ণফুলী কে ভুল করে গঙ্গা বলেছেন। তখন বাংলার সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ, ইবনে বতুতা আসেন ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে।

পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা গামার সাথে আসেন ভার থেমা। তিনি ১৫০২ খ্রিস্টাব্দে যে বিবরণ দেন তাতেও একইভাবে চট্টগ্রামের ঐশ্বর্য ও সুকৃতির কথা উল্লেখ করেন। প্রাচ্যে এতবড় সুন্দর শহর আর নেই। বেঙ্গলা বন্দর শহর অতি চমৎকার, বিদেশী জাহাজের শুল্ক এখানে আদায় হয়।

ইংরেজ রাজত্বে কলিকাতা কেন্দ্রীক সাহিত্য এবং ইউরোপীয় আদর্শের সংস্কৃতিমনস্কতা দিয়েই বর্তমান বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। সে নিরিহে চট্টগ্রামের স্থানীয় ভাষা অন্যের কাছে প্রায় গ্রীক ভাষার সমতুল্য অর্থাৎ ভয়ানক দুর্বোধ্য। ইংরেজরা না হয়ে যদি পর্তুগীজরা এ দেশে রাজত্ব দখল করে নিতো তবে চট্টগ্রামই হতো তাঁদের রাজধানী। চট্টগ্রামের স্থানীয় ভাষাই হতো সারা দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাহন, অবশ্যই পর্তুগীজ ভাষার পরে চট্টগ্রামী ভাষার স্থান হতো। তখন কলিকাতার লোকেরাই হয়তো বা বলতেন ‘শ্রুতি মধুর চট্টগ্রামের ভাষা’ না শিখে লিখে সাহিত্য চর্চা করা সম্ভব নয়। সে জন্য টমাস মান বলেছেন, রাজনীতিই ইতিহাসের চাকা ঘোরায়।

চট্টগ্রামের ভাষা যতই গ্রীক হউক, চট্টগ্রামে সাহিত্য কর্মীরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার আবরণ ছিঁড়ে পরিশীলিত সাহিত্য-ভাষায় জীবনবোধের প্রকাশক্ষম সত্তা বজায় রেখেছেন, সাহিত্য মানসে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আদর্শ সৃষ্টি করেছেন এটা অবশ্যই একটা প্রয়াস শাণিত তাঁদের সচেতন শিক্ষা সুকৃতির সুফল। তবে বন্দরের পরিপ্রেক্ষিতে যে সকল বাণিজ্যিক রজ্জু সারা দেশের গ্রন্থিতে আঁটো-সাঁটো রয়েছে তারই সুবাধে যেটুকু নগরায়ণ আর যেটুকু সভ্যতা চর্চা বুদ্ধি-বিলাস এখানে কার্যকর তার থেকে সংস্কৃতি খুঁটিয়ে তোলার অভিন্ন মানসিকতা চট্টগ্রামের সাহিত্যকর্মীদের রয়েছে। ফলে গ্রীক পদবাচ্য দুর্বোধ্য চেতনার একটা অভিজাত চেহারা হয়তো বা অন্তসলিলী প্রক্রিয়ায় রয়ে গেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো তা সত্বেও চট্টগ্রামীদের রাজধানী মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়, রাজধানীর স্বীকৃতি না হলে কোনো সাহিত্যকে যেন কেউ সাহিত্য বলতে চান না। যেমনি সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও রাজ্যপাট সমেত অভিন্ন শাসনের প্রত্যাশা করেন, তেমনি সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক পরিধি তারই অনুসরণ করে চলছে। সাহিত্যকে এক সময় রাজসভার জিনিস কিংবা রাজার স্তুতিবচন বলা হতো, এখনও রাজধানীগামী কিংবা রাজধানীবাহিত স্তুতিবাদ বলা যায়।

চট্টগ্রামের ঐজ্জ্বল্যের সেই আদিকাল থেকে কিন্তু চট্টগ্রামের একক বৈশিষ্ট অনন্য সাধারণ। এখানকার মুসলমানদের গৌরব যে, আরব বণিকেরা এখানে সবার আগে নোঙর ফেলেছিলো। ফলে আরবীন সত্তার জৌলুস পাওয়া যায় চট্টগ্রামী ভাষার শব্দে এবং সংসারেরর নানা খুঁটিনাটিতে। হিন্দুদের চেতনায় আশ্চর্য ক্ষমতা যে, সতীদেহের নাভিকু-ই (সীতাকু-) এখানে পতিত হয়েছিল, তাই কোনো হিন্দু চন্দ্রনাথ সীতাকু-ে তীর্থ না করে ভষ্মীভূত হলে তার অস্থি শুদ্ধাচারে পারলৌকিক প্রসাদ পাবে না অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লাভ হবে না। আবার বৌদ্ধদের মহামুনি তো আছেই এখানে, স্বয়ং বুদ্ধদেব নাকি এখানে পদার্পণ করেছেন, সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন, চক্রশালার গৌরব তো তাঁদেরই। তাঁদের আরো বিশ্বাস মগেরা মগধ থেকে অথবা বড়–য়ারা বড়ো থেকে উৎপন্ন বা আত্মস্বীকৃতি হয়ে অসাধারণ জীবন (নির্বাণক্ষম) পেয়েছেন এই চট্টগ্রামে।

আবার ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম বীজ উপ্ত হয়েছিল এখানে পর্তুগীজদের মারফত। প্রাচ্যদেশে প্রথম গীর্জা স্থাপিত হয় চট্টগ্রামের দেয়াঙ পাহাড়ে, তাঁরাই মুগ্ধ হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করেন। চট্টগ্রামের অপার সৌন্দর্য দেখে পর্তুগীজ কবি এখানে বসে অনন্য সাধারণ রূপচ্ছবি এঁকেছেনÑ

অঁমঁধং ফব মধহমধ, বধ ঃবৎৎধ ইধহমধষষধ

ঋবৎঃরষ ফব ংড়ৎঃব য়ঁব ধহঃৎধ হধড় ঃযব রমঁধষধ – পধসড়বং খঁংরধফধং

অর্থাৎ যেথায় গঙ্গার পবিত্রধারাসমূহ হাতের আঙ্গুল থেকে তালুর মতো সাগরে এসে পৌঁছেছে; শেষ প্রান্তে কত যে সুখ, অপার ঐশ্বর্য বাংলার কত যে অপরূপ আর সৌন্দর্য্যরে স্বর্গ গিয়ে মিশেছে সাগর আকাশে। পর্তুগীজরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহুদিন চট্টগ্রাম শাসন করেছেন। পর্তুগীজ পাদ্রী জেসুইস পেদ্রো তাবারেশ চট্টগ্রামের বিখাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তিনি চট্টগ্রাম রমণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তার পাণিগ্রহণ করেন এবং চট্টগ্রামের স্থায়ীবাসি হতে ছেয়েছিলেন। এই সংবাদ মোগল দরবারে পৌঁছলে ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ আকবর তাঁকে আগ্রায় যাওয়ার আমন্ত্রণ করেন। আগ্রায় তাঁর ও তাঁর পতœীর মোগল দরবারে প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক রাজ পরিষদের ঈর্ষার কারণ হয়েছিলো। আকবর তাঁর রাজনৈতিক পরামর্শ গ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম দিয়েছে সূর্য সেন, প্রীতিলতা, দিয়েছে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে স্বাধীনতার সূত্রপাত। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজ। চট্টগ্রামের কবি নবীন সেন উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে বাঙালি চরিত্র সিরাজদ্দৌলা, মোহনলাল, মীরমদন, সৃষ্টি করে প্রথম বাঙালি বীর রূপায়ণও ঘটিয়েছেন নবীন সেন। তাঁর আগে সকল বাঙালি লেখক কবি বীর সংগ্রামের জন্যে ‘গ্রীক বা রাজস্থান’ ছুটে যেতেন। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বাংলার লুপ্ত সম্পদ উদ্ধার করে জাতিকে ঐতিহ্য উজ্জ্বল জীবনানুভূতি ও প্রেরণা উন্মুখ সংস্কৃতি ঐতিহ্য দান করেন। তাছাড়া শাহ মোহাম্মদ ছগির, দৌলত উজির বাহরাম খান, কাজী দৌলত এবং মহাকবি আলাওলের যোগ্যস্থান এবং তাঁদের সাহিত্য -সিংহাসনও তিনি দান করে যান। তাই বলা যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিমূলের মাটি চট্টগ্রাম থেকে আহত হয়েছে।

সাহিত্যের এই ভিত্তিমূল সৃষ্টি হয়েছে লোকসাহিত্যকে কেন্দ্র করে। কারণ যে কোন জাতির ইতিহাস ও সভ্যতার প্রথম পরিচয়ফলক তার লোকসাহিত্য। দ্রুত শিল্পায়ন, গ্রামভিত্তিক জীবনের পতন ও শহুরে জীবনে কৃত্রিম সভ্যতার বিকাশের ফলে চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যের ক্রমবিলুপ্তি ঘটতে থাকলেও যুগ যুগ ধরে চট্টগ্রামের হাটে, ঘাটে, বিলে, বনে, নিভৃত পল্লীরকোলে, নদীর বুকে নৌকা-সাম্পানে, মসজিদে, মন্দিরে আচার অনুষ্ঠানে জীবনধারা যে খাতে প্রবাহিত হয়ে আসছে, তার সমষ্টিগত রূপকে চট্টগ্রামের আসল সংস্কুতি বা কালচার বলে আখ্যায়িত করা যায়। ভাষার দিক থেকে চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অন্যান্য জেলা থেকে এক অটুট স্বতন্ত্র্য বজায় রেঝে আসছে। চট্টগ্রামের ভাষা সমতলের মানুষের কাছে দুর্বেদ্য বলে মনে হয়। একদিকে চট্টগ্রামী ভাষায় সংস্কৃত, পালি, ব্রজবুলি অপভ্রাংশের প্রভাব যেমন রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে আরবী, পারর্সী, উর্দু, ইংরেজী, পর্তুগীজ ভাষার ছাপ। ফলে চাঁটগেয়ে জবানে বহুবিদ তামুদ্দনিক সলির প্রবাহের সম্মিলন হয়েছে। তাই চাঁটগায়ে লোকসাহিত্যে, জারিগানে, কবিগানে, পুঁথিপাঠে, গাজির গানে, মাঝি-মল্লার ভাটিয়ালী সুরে বহু দেশের রূপকথা, রাজকন্যা স্বপনকুমারী স্থান পেয়েছে। কালে কালে এরা চাঁটগায়ে লোকের মনের মনিকোঠায় তুলেছে আলোড়ন, সত্বাকে করেছে স্পন্দিত ও সম্মোহিত। কাব্যে, গানে, লিল্পে, দর্শনে, ধ্যান ধারণা, আচারে অনুষ্ঠানে, ভদ্রতা শিষ্টাচারে, ধর্মে কর্মে চট্টগ্রামী সংস্কৃতির অখ-তাই রূপায়িত হয়েছে। একদিকে জীবনের রসময় বিকাশ অপরদিকে আত্মীক সাধনার প্রয়াস চট্টগ্রামী জীবনধারায় সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে। এই দুই ধারার সংগমে চট্টগ্রামী সংস্কৃতি এক নব রূপায়ন লাভ করেছে।

আমরা আগেই বলেছি, চাটগাঁর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিবর্তনের মূলে রয়েছে অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিভিন্ন জীবনধারার মিলন ও সংঘর্ষের উপকরণ। আমাদের লোকসাহিত্যে এই ধরণের উপকরণ অজস্র পাওয়া যায়। যুদ্ধ বিগ্রহ, দুর্যোগ দুর্বিপাক এ জেলার গীতি গানে এনেছে জীবনাবেগ, পাহাড়িয়া অসমতল নদীর ঢল এনেছে নৃত্যচটুল গীতিময়তা, গগণস্পর্শী পাহাড় এনেছে গাম্ভীর্য এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নৈকট্য এনেছে মহান উদারতা ও সৌম্যাবেশ। এসব উপকরণ থেকে এখানকার সামাজিক ইতিহাসের সুবিস্তৃ বিশ্লেষণ সম্ভবপর।

চট্টগ্রামের ভাষা ও লোক সাহিত্যের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে পরিচিত ভূখ-ে বসবাসরত ১৩টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীও। তাদের ভাষা ও লোক সাহিত্য নিয়ে প্রণালীবদ্ধ কোনো প্রতিষ্ঠানিক গবেষণা চোখে পড়ার মত নয়। এসব নৃ-গোষ্টী গুলোর মধ্যে চাকমা, মারমা এবং ত্রিপুরা ভাষা নিয়ে যে সমস্ত প্রবন্ধ বা ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো নিতান্তই একটি ভাষার প্রাথমিক আলোচনা বা পরিচিতির মত। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রামের এসকল ভাষায় রয়েছে একটি জন্মতাত্ত্বিক কাহিনী। ধ্বনি, বর্ণমালা এবং কখনো কখনো প্রকাশিত গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামের এসকল ভাষা ক্রমান্বয়ে বিলিন হওয়ার পথে। এসব ভাষায় রয়েছে গৌরব উজ্বল ইতিহাস।

সত্যিকারের লোসাহিত্যের জন্ম যেমন পল্লীর লোকারণ্যে, তেমনি তার স্থিতিও পল্লীর নৈসর্গিক পরিবেশে, সহজ সরল মানুষের মুখে মুখে। কালের করাল গ্রাসে এই অমূল্য সম্পদের বহু বিলুপ্তি ঘটেছে। হারিয়ে যাওয়া গর্বের এই ইতিহাস ঐতিহ্য ধরে রাখার দায়িত্ব আমার আপনার, আমাদের সকলের। তার কারণ সৃজন ও সমীক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ সব সময় সন্ধান করে পূর্বপুরুষদের, খুঁজে বেড়ায় অতীতকে, অতীতের সব কিছু নির্বিচারে গ্রহণ না করলেও অতীত শক্তি যোগায় নতুন পথে এগুবার, পাথেয় হয় পথ চলার।

পরিচিতি : ইতিহাস গবেষক, লেখক, সাংবাদিক ও প্রকাশক।