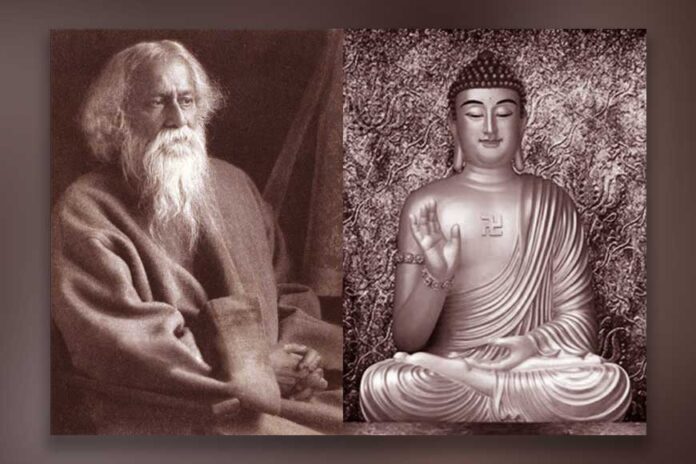

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ও গানে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের বহুমাত্রিক স্মরণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গৌতম বুদ্ধকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের অধ্যাত্মবোধের স্ফটিকসংহত রূপ বলে বিবেচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথের পরমার্থচেতনার বিশিষ্ট উৎস গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মদর্শন।

পীযুষ বন্দোপাধ্যায়:

গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর নির্মাণ তত্ত্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গ রবীন্দ্র-সৃষ্টিশীলতায় নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর তিনটি কবিতার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি ভিন্নমাত্রিক ব্যঞ্ছনার জন্য। এই কবিতা তিনটির নাম, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, বুদ্ধভক্তি, এবং বুদ্ধ ও যুদ্ধ (পরবর্তীকালে একটি শিরোনামহীন ছড়া হিসেবে গ্রন্থ ভুক্ত)। ঐতিহাসিক কারণে রবীন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত রচনাত্রয় তাঁর বুদ্ধভাবনা প্রসঙ্গে বিশেষার্থে প্রণিধানযোগ্য। জাপানের সমাজ-সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁর দজাপান-যাত্রীর পত্র, গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, পূর্ব-পৃথিবীর জাপান হচ্ছে মানব-সভ্যতার অন্যতম রক্ষাকবচ। কিন্তু সেই জাপানকেই তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেখলেন ভিন্নরূপে। ক্রমে তাঁর পূর্বতন বিশ্বাস দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশ জাপানের ফ্যাসিবাদী দীর্ঘদিনের বন্ধু নোগুচির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনান্তর দেখা দেয় এবং একসময় ছিন্ন হয়ে যায় বন্ধুত্বের মধুর সম্পর্ক। চীনের সমর্থনে এবং জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা তাঁর রাজনীতি চেতনার বিশিষ্ট এক অধ্যায়। পূর্বাচলের নবীন আলো, জাপান যখন আগ্রাসী ভূমিকায় হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো চীনের ওপর, রবীন্দ্রনাথ তখন চরমভাবে মর্মাহত হলেন। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপান কর্তৃক আক্রান্ত হলো চীন, তারা দখল করে নেয় মাঞ্চুরিয়া। এ-সময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এই সচিত্র খবর, জাপানে একদল সৈনিক যুদ্ধযাত্রার পূর্বে ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সামনে যুদ্ধ-জয়ের প্রার্থনা করছে। এই সংবাদ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হন। জাপানি ফ্যাসিস্টদের এই নির্লজ্জ আক্রমণ এবং গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে এই ভ-ামিকে বিদ্রƒপ করে কবি লিখলেন বিখ্যাত ব্যঙ্গ-কবিতা বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, (পত্রপুট কাব্যে সংকলিত)। ফ্যাসিস্টদের ভ-ামির বিরুদ্ধে ঘোষিত হলো কবির এই তীক্ষ বিদ্রপবাণ, এই ব্যঙ্গ-আয়ুধ-যুদ্ধের দামামা উঠলো বেজে। ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা, সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়। ওদের এইমাত্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে মিথ্যামন্ত্র দিতে, যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিঃশ্বাসে। সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ। বেজে উঠছে তূরী ভেরী গরগর শব্দে, কেঁপে উঠছে পৃথিবী।(বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি) উপর্যুক্ত কবিতাটি পাঠ করে বোঝা যায়, জাপানি সমর-নায়কদের ভ-ামিতে কতটা গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যুদ্ধজয়ের জন্য অহিংসার প্রতিমূর্তি গৌতম বুদ্ধকে ব্যবহার রবীন্দ্রনাথকে চরমভাবে ব্যথিত করে। তাই, বুদ্ধ-ভক্তির পরম প্রকাশ বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি শব্দত্রয় তিনি নির্বাচন করেন কবিতার শিরোনাম হিসেবে। চীনের ওপর জাপানি ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়েছেন; কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হয়েছেন তখন, যখন অহিংসার বাণীমূর্তি, কপিলাবস্তুর পাহাড়ের বুক চিরে বেরিয়ে আসা মানবিক-বিভূতি গৌতম বুদ্ধকে ব্যবহার করেছে ফ্যাসিস্ট সমরবিদরা। তাই দেখি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, কবিতা লেখার কয়েক মাস পর ওই একই পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন আর একটি কবিতা- নাম বুদ্ধভক্তি। নবজাতক কাব্যগ্রন্থে সংকলিত ওই কবিতার প্রারম্ভে কবি সংযোজন করেছেন এই ভূমিকা- জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে। ভ- এই ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে বুদ্ধভক্তি, কবিতায় রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেন তীব্র এই বিদ্রপবাণ হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য। সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন, দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির ওরা তাই সুধায় চলে বুদ্ধের মন্দিরতলে। হত-আহত গণি সংখ্যা তালে তালে মন্ত্রিত হবে জয়ডঙ্কা। নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ জাগাবে অট্টহাসে পিশাচী রঙ্গ, বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে। বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে। ভূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো, ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো। (বুদ্ধভক্তি) উপর্যুক্ত কবিতার পংক্তিতে পংক্তিতে কবি অঙ্কন করেছেন ফ্যাসিবাদের উন্মত্ত বাসনার নির্ভুল কল্পছবি। ব্যক্ত হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছেন অহিংসার প্রতিমূর্তি গৌতম বুদ্ধকে হিংসা চরিতার্থের কাজে ব্যবহারের অপকৌশল দেখে। জাপানের বুদ্ধবাদী সমরনায়কেরা উন্মত্ততায় এতটাই অন্ধ হয়ে গেছে যে, তারা গৌতম বুদ্ধকেও নিজেদের যুদ্ধজয়ের প্রচারের স্বার্থে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। বুদ্ধকে নিজেদের দলে নিয়ে তারা মূলত বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী সাধারণ জাপানিদের ধর্মীয়ভাবে জিম্মি করতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দুঃখ এই যে, নোগুচির মতো কবিও ফ্যাসিস্টদের এই অপকৌশলের কাছে আত্মসমর্পণ করেন, ফ্যাসিবাদের সমর্থনে ধারণ করেন লেখনি। নোগুচির বিরুদ্ধে রবীন্দ্র-ক্ষোভের অতি প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে স্মরণ করা যায় আপনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি, আপনার লেখার মাধ্যমে ও আপনার সহিত ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠতার ফলে আমি জাপানের যে ভাবৈশ্বর্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম, এই পত্রের সুর ও বিষয়বস্তুর সহিত তাহার কোনোই সামঞ্জস্য নাই। ইহা চিন্তা করিতে দুঃখ হয় যে, যুদ্ধের নেশা এবং প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন শক্তি নিজ মর্যাদা ও ন্যায়নিষ্ঠা যুদ্ধ-দানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করে। আপনার স্বদেশবাসীদের জন্য আমি যারপরনাই দুঃখিত, আপনার পত্র পাইয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি। আমি জানি, একদিন আপনার দেশবাসীদের মোহ ভাঙ্গিবে, এবং তাহার শত শত শ্রান্ত ক্লান্ত বৎসর ধরিয়া রণোন্মত্ত সমরনায়কগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত আপনাদের সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করিতে থাকিবে। তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিবে, জাপানের সৌম্যগুণ যে দ্রুতগতিতে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, সেই ক্ষতির তুলনায় চীনের বিরুদ্ধে আগ্রাসন নিতান্তই তুচ্ছ। ১৯৩৭ সালে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, কবিতা রচনার কাছাকাছি সময় লেখা বুদ্ধ ও যুদ্ধ, শীর্ষক রচনাটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। জাপানি আগ্রাসন ও লোক-দেখানো বুদ্ধ-ভক্তিকে ব্যঙ্গ করে কবি লিখেছেন- জাপানেতে যুদ্ধের দামামা বাজাইছে বুদ্ধের ভক্ত, কালীঘাটে রেগে বলে শ্যামা মা আমি তবে কোথা পাব রক্ত কবি বলে প্রশ্নের জবাব কি পাও নাই সংবাদপত্রে। রক্তের আছে কিছু অভাব কি দেশ-জোড়া নরবলি সত্রে? নাজিদের বর দেওয়া সির যদি ধরণীরে অন্যায় পিট্বে, রক্তের বন্যায় নিরবধি দেবীদের ক্ষুধাতাপ মিটবে! বল তবে বল জয় কালী মা, বল জয় দয়াময় বুদ্ধ, যমের হোমের শিখা জ্বালি, মা, অক্ষয় হয়ে থাক বুদ্ধ। (বুদ্ধ ও যুদ্ধ) এভাবে দেখা যায়, বিশ্বমানবতার অতন্দ্র প্রহরী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমেও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন শাণিত প্রতিবাদ। গৌতম বুদ্ধ রবীন্দ্রসাহিত্যে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত। উপর্যুক্ত তিনটি রচনায় গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে জাপানি সমরনায়কদের ভ-ামির মুখোশটাই উন্মোচন করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এই ব্যঙ্গ রচনাত্রয় রবীন্দ্রনাথের প্রগতি ও প্রতিবাদীচেতনার ভিন্ন এক প্রকাশ, যা রবীন্দ্র-সৃষ্টিশীলতার উজ্জ্বল ও স্মরণীয় এক প্রান্ত।