উনিশশো উনসত্তর সালে তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান, তখন তাঁর শিক্ষক ও বন্ধু অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বলেছিলেন: ‘এখন প্রতিদিন আটটা বাজবে, নটা বাজবে, দশটা বাজবে, এগারোটা বাজবে — আনিসের সঙ্গে দেখা হবে না।’ সে ছিল এক সাময়িক বিচ্ছেদ। কিন্তু তাও অসহনীয় ঠেকেছিল মুনীর চৌধুরীর কাছে।

গোলাম ফারুক খান :

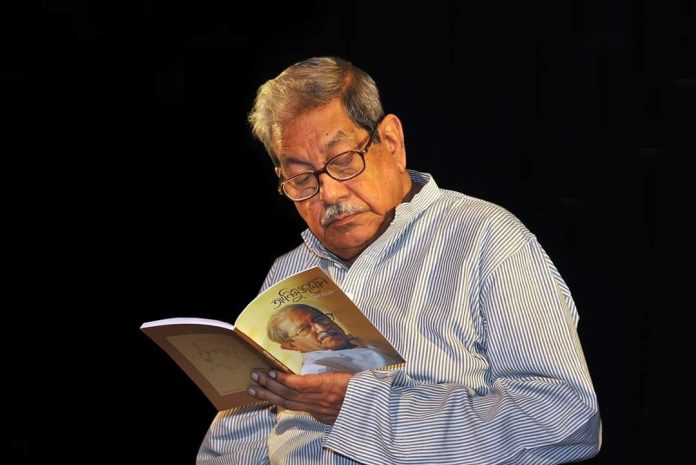

মাও সে তুং-এর নামে চলে-আসা সেই বহুল-উদ্ধৃত বাক্যটি মনে পড়ছে: ‘কোনো কোনো মৃত্যু পাখির পালকের মতো হালকা, আবার কোনো কোনো মৃত্যু তাই পাহাড়ের মতো ভারী’। মৃত্যুর এই চলমান ঢলের মধ্যে আজ পাহাড়ের মতো ভারী এক মৃত্যু নেমে এল বাংলাদেশে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আমাদের ছেড়ে গেলেন।

উনিশশো উনসত্তর সালে তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান, তখন তাঁর শিক্ষক ও বন্ধু অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বলেছিলেন: ‘এখন প্রতিদিন আটটা বাজবে, নটা বাজবে, দশটা বাজবে, এগারোটা বাজবে — আনিসের সঙ্গে দেখা হবে না।’ সে ছিল এক সাময়িক বিচ্ছেদ। কিন্তু তাও অসহনীয় ঠেকেছিল মুনীর চৌধুরীর কাছে। আর আজ এত বছর পরে যখন আনিসুজ্জামান আমাদের সামষ্টিক জীবনে এক অপরিহার্য উপস্থিতি হয়ে উঠেছিলেন, তখন তাঁকে আমরা চিরদিনের জন্য হারালাম। বয়স হয়েছিল তাঁর। তবুও এই শূন্যতা নিদারুণ। তাঁর সামান্য একজন অনুরাগী হিসেবে আমি ভাবছি: এখন থেকে দিন যাবে, সপ্তাহ যাবে, মাস যাবে, বছর যাবে — আমরা আর আনিস স্যারের স্বচ্ছ, প্রজ্ঞাদীপ্ত বাণী শুনতে পাব না। নতুন কোনো দিকনির্দেশক গবেষণা-প্রবন্ধ বা সহজ, হাস্যোজ্জ্বল, বিন্দুতে সিন্ধুবৎ লেখা পড়তে পারব না। একুশে বইমেলায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব না তাঁর নতুন কোনো বইয়ের জন্য।

তাঁর বিষয় বাংলা আমি স্নাতক সাবসিডিয়ারি ক্লাসে পড়েছি, কিন্তু সেখানে সরাসরি তাঁর ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কারণ আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি, তখন তিনি শিক্ষকতা করছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। উনিশশো পঁচাশি সালে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছেন, তার আগেই আমার ছাত্রত্ব শেষ। কিন্তু শ্রেণিকক্ষে তাঁকে শিক্ষক হিসেবে না পেলেও বাংলাদেশের অন্য অনেক মানুষের মতো আমিও মনে মনে তাঁকে শিক্ষক হিসেবে বরণ করেছিলাম। আনিসুজ্জামানের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম স্কুলজীবনেই। নবম শ্রেণিতে ওঠার পর যে ব্যাকরণ বইটি আমাকে পড়তে হয়েছিল তার অন্যতম লেখক ছিলেন তিনি। সহলেখক ছিলেন আরো দুজন মনীষী; দুজনই তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক: অজিতকুমার গুহ ও মুনীর চৌধুরী। সাধারণত ব্যাকরণ-বিতৃষ্ণা স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের তাড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু চিত্তগ্রাহী এই ব্যাকরণটি আমাকে শুধু হাতছানি দিয়ে ডাকত। এটি পড়েই শিখেছিলাম বাংলা ভাষার মৌলিক নিয়মকানুন, বিশেষ করে সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য।

কলেজে প্রবেশ করে আমার প্রিয় বাংলার শিক্ষকের কাছে শুনলাম অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের পাঠদান বিষয়ক নানা স্মৃতি। তাঁদেরকে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পড়িয়েছিলেন তিনি। আশ্চর্য কুশলতায় গল্পগুচ্ছের সৌন্দর্য উন্মোচন করেছিলেন শিক্ষার্থীদের কাছে। অনবরত বানান ভুল করে এমন এক শিক্ষার্থীকে একবার তিনি পরামর্শ দেন কোনো বানান নিয়ে সন্দেহ জাগলে অভিধান দেখে নিতে। অম্লানবদনে দ্রুত উত্তর দেন সেই শিক্ষার্থী: ‘স্যার, আমার তো কখনো কোনো বানান নিয়ে সন্দেহ জাগে না।’ হাসির রোল উঠল ক্লাসে আর আনিসুজ্জামান তাঁর অতি পরিচিত সেই স্মিত হাসিটি হাসলেন।

কিছুদিন পরে পড়লাম আনিসুজ্জামানের মহৎ গবেষণা-গ্রন্থ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য। উনিশশো চৌষট্টি সালে প্রকাশিত এ বইয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত মুসলিম মনের যে ঐতিহাসিক মানচিত্র তিনি এঁকেছিলেন তা সম্যকভাবে বোঝার বয়স তখন আমার হয়নি। কিন্তু তার পরও মুগ্ধ হয়েছি, ঋদ্ধ হয়েছি। বয়স যত বেড়েছে ততই মনে হয়েছে বইটি অনন্য। দুর্লভ, অজানা উপাদান ব্যবহার করে এ বিষয়ে এমন প্রাঞ্জল ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বই বাংলা ভাষায় এর পরে আর লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাঁর পুরোনো বাংলা গদ্য নামের বইটিও একটি তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক গবেষণার ফসল। প্রচলিত ইতিহাসে বাংলা গদ্যের সূচনা ধরা হত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে। কিন্তু ঢাকায় ইংরেজ কুঠির কর্তা ও তাঁতিদের লেখা চিঠিপত্র ও অন্যান্য দলিল ঘেঁটে আনিসুজ্জামান প্রমাণ করেন যে, কেজো বাংলা গদ্যের ইতিহাস অনেক পুরনো — তা ষোল শতক পর্যন্ত বিস্তৃত।

কাল নিরবধি ও বিপুলা পৃথিবী নামে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীর দুই খ- তো শুধু স্মৃতির সমাহার নয় — প্রজ্ঞা ও সুধার ভা-। ব্রিটিশ আমলের শেষদিক থেকে শুরু করে আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য আলেখ্য। কাল নিরবধিতে তিনি উল্লেখ করেছেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্নি কোনের কাছ থেকে পাওয়া এক মূল্যবান শিক্ষার কথা। অধ্যাপক কোন তাঁকে বলেছিলেন: ‘দেখো, প্রগতিশীল-রক্ষণশীল বলে মানুষকে চিহ্নিত করার মধ্যে একটা বিপদ আছে। রাধাকান্ত দেবকে তুমি রক্ষণশীল বলছো; ঠিকই, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-ইয়ং বেঙ্গলের প্রতি তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি, তাকে রক্ষণশীল বলা চলে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে কি রক্ষণশীলতার কথা খাটবে? তখন দেখবে নদিয়ার প-িতদের তুলনায় তিনি অনেক প্রগতিবাদী। সুতরাং উদারনৈতিকতা-রক্ষণশীলতা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার — বিশেষ পরিস্থিতিতে তার প্রয়োগ গ্রাহ্য হতে পারে, একটা বিশেষ প্রশ্নে তা সত্য হতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে একজন মানুষকে তেমন ছাপ দেওয়া যায় না।’ এই সতর্কবাণী আনিসুজ্জামান নিজের কাজে অনুসরণ করেছেন।তাঁর সম্পর্কে অনেকের অভিযোগ আছে যে, সাহিত্য-ব্যতিরেকী বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত হয়ে উত্তরকালে তিনি আর তেমন কিছু লেখেননি। তাঁর ‘স্যার’ জ্ঞানবৃক্ষ অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকও কৌতুকছলে তাঁকে বলেছিলেন, ‘আপনি তো আর লেখাপড়া করলেন না!’ মনস্বী স্নেহভাজনের কাছে আরো প্রত্যাশা থেকেই হয়ত এ কথা বলা। কিন্তু আমাদের সাধারণ চোখে তো ধরা পড়েছে, বিচিত্র কর্মে লিপ্ততা সত্ত্বেও তিনি সবসময় বিদ্যাচর্চায়ই নিবেদিত ছিলেন। অনেকগুলি বইয়ে দীর্ঘ ও হ্রস্ব নানা প্রবন্ধে তিনি মৌলিক চিন্তার যে ঐশ্বর্য রেখে গেছেন তা অমূল্য। যেমন অসাধারণ তাঁর সরল ভাষার মাধুর্য, তেমনি অতুলনীয় তাঁর মিতভাষিতা। নীর থেকে ক্ষীরটুকু আহরণ করার এক আশ্চর্য কৌশল তিনি জানতেন।

আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ কুশীলব ছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। সংস্কৃতির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মশালটি যাঁরা উনিশশো একাত্তরের সেই মহালগ্ন পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, একষট্টিতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন, সাতষট্টিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, সেই সময়ে বাংলা ভাষা সংস্কারের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সক্রিয়তা এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধ — সবকিছুতেই তাঁর নিবিড় বিজড়ন ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা ভাষ্য রচনায়ও তাঁর ভূমিকাই ছিল মুখ্য। অনেক ঝড়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যে দীর্ঘ পথচলা, সেখানেও তিনি সদাদৃশ্যমান, সক্রিয় যাত্রী হিসেবেই ছিলেন।ভাষা আন্দোলনের উত্তাপ থেকে গড়ে ওঠা যে প্রজন্মটি আমাদের রুচি ও মননের পাটাতন নির্মাণ করে দিয়েছে, আনিসুজ্জামান তার উজ্জ্বলতম প্রতিনিধিদের একজন। তাঁর মৃত্যু একটি গৌরবময় অধ্যায়ের অবসানের সংকেতবহ। তাঁদের আর কজনই বা বাকি আছেন! অল্প যাঁরা আছেন তাঁরা চলে গেলে আমরা কোথায় আলো আর ছায়া খুঁজব? প্রজ্ঞা ও মনীষার ভাঁড়ারে যে শূন্যতার ঢেউ আছড়ে পড়তে চাইছে তার নিরসন কবে, কীভাবে হবে?

লেখক: ১. বিশ্বব্যাংক, ঢাকা, শিক্ষা বিষয়ক কনসালটেন্ট। ২. সাবেক উপ সচিব (১৯৮২ ব্যাচ) ৩. লেখক ও গবেষক। ৪. সাধক জালাল খাঁ’র নাতী।